Die Autorin studiert Bibliothekswissenschaften an der TH-Köln und hat ihr Praxissemester im LVR-LandesMuseum Bonn absolviert. In einer Reihe von Blogbeiträgen gibt sie uns Einblicke in die Welt der Bibliotheken und das zugehörige wissenschaftliche Studium und berichtet, wie die Zukunft von Bibliotheken aussehen könnte.

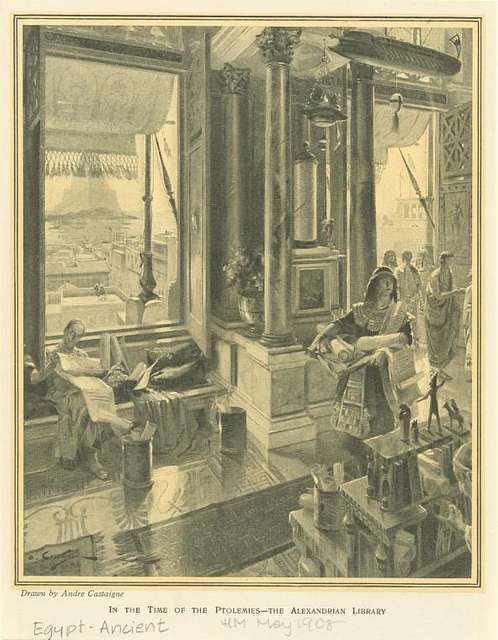

Bibliotheken sind Orte der Information und Bildung mit einer weitreichenden Geschichte, die in diesem Exkurs kurz behandelt wird: der Begriff Bibliothek stammt vom griechischen „bibliothḗkē“ ab und bedeutet „Bücherregal“ oder „Büchergestell“. Schon seit dem Altertum existieren Bibliotheken, in welchen zumeist wissenschaftliche oder religiöse Schriften gesammelt und aufbewahrt wurden. Eine der bekanntesten Bibliotheken des Altertums war die Bibliothek von Alexandria, um deren Zerstörung sich noch heute Mythen ranken.

Im Mittelalter wurden Bibliotheken häufig in Klöstern von Mönchen betreut und von diesen teilweise handschriftlich erweitert. Lediglich sehr wohlhabende Privatpersonen konnten sich leisten, Bibliotheken zu unterhalten. Somit dienten sie auch als Statussymbol in den jeweiligen Kreisen. Zur Zeit des Humanismus sanken durch Gutenbergs Erfindung des Buchdrucks die Kosten für Bücher und mehr – teilweise sogar für die Öffentlichkeit zugängliche – Bibliotheken konnten gegründet werden. Bildung und Informationen sollten für alle Bevölkerungsschichten zugänglich gemacht werden. Bibliotheken waren (und sind) im Grunde auch Orte des demokratischen Denkens. Die zahlreichen neuen Medien und Disziplinen erweiterten das Sortiment wie auch die Ausrichtungen und mittlerweile existieren diverse Bibliothekstypen- und Formen.

Besondere Bibliothekstypen

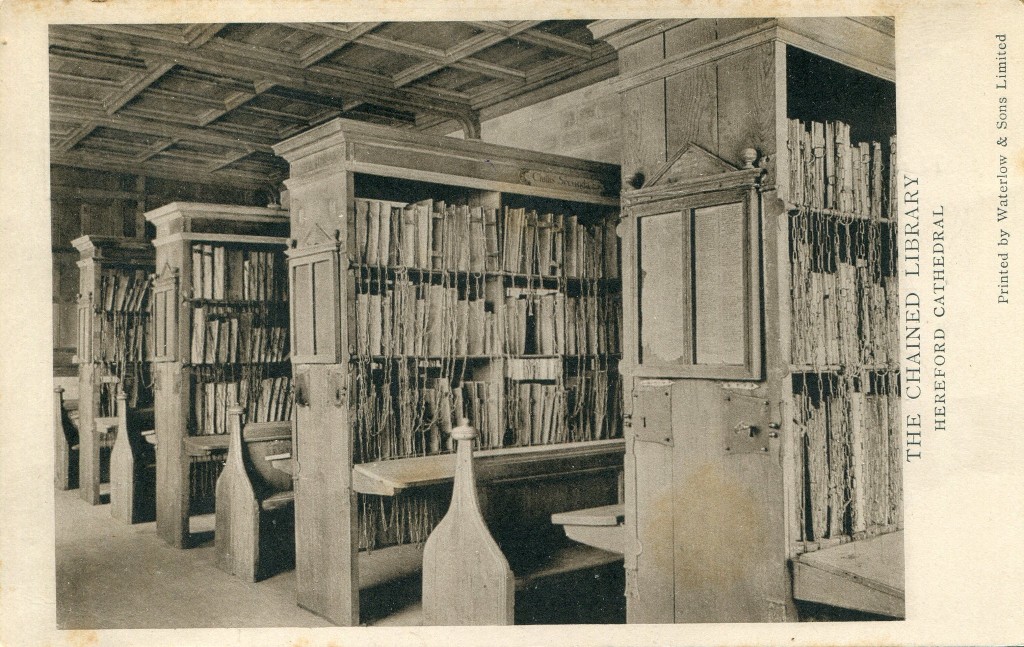

In der Praxis wird meist zwischen den öffentlichen und den wissenschaftlichen Bibliotheken unterschieden, womit in erster Linie die Zielgruppe beschrieben werden soll. Wissenschaftliche Bibliotheken können auch öffentlich zugänglich sein – bieten meist aber keine Belletristik, sondern Sachbücher in den jeweiligen Disziplinen an. Bekannt wären die Stadt- sowie die Universitätsbibliotheken als repräsentative Beispiele für ihren Bereich. Es gibt aber noch deutlich mehr: Forschungsinstitute haben meist ihre eigenen Spezialbibliotheken, die sich komplett nach den Forschungsgruppen und deren Bedarf ausrichten. Hier werden spezielle Datenbanken und Zugänge geschaffen, die den jeweiligen Schwerpunkten entsprechen. Es gibt darüber hinaus auch noch alte Klosterbibliotheken, welche nur bedingt zugänglich sind, so wie zum Beispiel die bekannte „Chained Library“ der Hereford Cathedral mit wissenschaftlichen und theologischen Schriften, welche durch Ketten (daher auch der Name) vom Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert vor dem Diebstahl geschützt wurden. Oder auch komplett digitale Bibliotheken, wie die deutsche digitale Bibliothek. Darüber hinaus kann der Ort, in welchem sie steht, die Bibliothek besonders machen: zum Beispiel Gefängnisbibliotheken. Die IFLA-Richtlinien definieren die Bereitstellung einer Bibliothek für Gefangene als Möglichkeit, Grundrechte zu wahren, Perspektiven zu bieten und eine Rehabilitation zu unterstützen.

Eine weitere Sonderform stellen „Bibliotheken der Dinge“ dar, welche neben Büchern ganz im Sinne von „Shareconomy“ auch Haushaltsgeräte, Technik oder Gebrauchsgegenstände zur Ausleihe anbieten. Ein weniger verbreitetes Beispiel für Non-Book Sammlungen könnte auch die Taxidermie-Bibliothek Nature to You Loan in San Diego darstellen, welche regelmäßig zum Thanksgiving ihren Truthahn verleiht. Je nach Typ, Bestand, Größe und Zielgruppe der Bibliotheken variieren natürlich auch die Anforderungen an die Fachkräfte.

[Silvia Shikh, Studentin der Bibliothekswissenschaften an der TH Köln, ehem. Praktikantin in der Bibliothek des LVR-LandesMuseums Bonn]

Andere Beiträge der Reihe:

Was macht eigentlich ein*e Bibliothekar*in?

2 Antworten auf „Bibliotheksgeschichte und -typen“

[…] Andere Beiträge der Reihe:Bibliotheksgeschichte und -typen […]

LikeLike

[…] Andere Beiträge der Reihe: Was macht eigentlich ein*e Bibliothekar*in?Bibliotheksgeschichte und -typen […]

LikeLike